무거운 것이 싫다.

무거운 펜 무거운 가방 무거운 옷 무거운 신발 무거운 생각들까지

.

.

.

태어나서부터 그랬던 건 아니고, 한창 멋 부리던 시절엔 내 몸통만큼 크고 무거운 가방을 지고 다니기도 했고 다리를 마비시킬 듯 무거운 워커를 끌고 다니기도 했다. 그냥, 어느 순간부터 그런 것들이 거추장스럽고 불편해졌다.

당연하게도 나는 페이퍼백(Paperback, 표지를 종이 한 장으로 장정한 가벼운 책)을 사랑하는 사람이 되었다. 내 책장의 한 칸은 펭귄북스와 범우문고의 페이퍼백으로만 채워져 있다. 한없이 가볍지만, 나란히 꽂혀있는 모양새만 보아도 배부른 녀석들. 한 손에 들고 몇 시간이고 읽어도 무리가 없지만, 또 몇 시간이고 생각할 양분을 공급해 주는 녀석들. <사피엔스>, <상상력 사전> 같은 벽돌책 칸의 책들이 내 수면제로 전락한 반면, <사물들> <사랑에 관하여> 같은 페이퍼백 칸의 책들은 내 작은 가방에도 쏙 들어가 어디든 함께 갈 수 있다. 오늘 이야기할 펭귄북스는 페이퍼백의 대명사인 브랜드다.

Chapter 1. 펭귄의 탄생

1934년 영국. 출판사 디렉터 앨런 레인은 소설가 애거사 크리스티의 집에서 주말을 보내고 런던으로 돌아가기 위해 기차를 기다리고 있었다. 뭔가 읽을거리가 필요했다. 역구내의 책방을 살펴보았다. 그가 발견한 것은 비싸고 무거운 하드커버, 혹은 싸구려 잡지뿐. 그것이 당시 현실이었다. 읽을 만한 가치가 있는 책들은 대중이 아닌 소수를 위해 존재했다. 앨런 레인은 저렴하고 가벼우면서도 질 좋은 책을 만들어야겠다고 결심한다.

시장의 상식에 반하는 아이디어는 환영받지 못했다. 앨런 레인은 판권 구매 문제로 여러 출판사들에게 거절당했고, 판매처인 서점들에게도 거절당했다. 어렵게 만든 그의 첫 페이퍼백 책들은 전통적인 방식으로는 유통할 수 없었다. 그가 찾은 새로운 돌파구는 거대한 잡화점 체인인 울워스. 양말이나 차 같은 생필품 옆에, 대중의 가장 가까운 곳에, 펭귄북스의 6펜스 짜리 페이퍼백이 놓였다. 신문 가판대, 담배 가게, 백화점으로 판로를 개척했고, 심지어는 펭귄큐베이터라는 자판기까지 고안했다.

이후 몇 년 만에 펭귄북스는 5만 부씩 초판을 찍어낼 만큼 폭발적으로 성장했다. 출판 업계는 충격에 빠졌고 독자들은 열광했다. 두껍고 비싼 책을 도서관에서 빌려 읽어야만 했던 사람들에게, 담배 열 개비 가격에 양질의 문학이라니. 얼마나 반가웠을까. <1984>를 쓴 작가 조지 오웰은 펭귄북스에 대해 이렇게 평했다.

“독자로서 나는 펭귄북스를 찬양한다.

하지만 작가라는 입장에서는 그것을 이단이라고 선언하고 싶다.”

Chapter 2. 시리즈의 확장

사실 페이퍼백이라는 형식은 펭귄북스 이전에도 존재했다. 하지만 이만큼 전 세계적으로 사랑받는 브랜드는 없다. 왜일까? 가벼운 페이퍼백 속에 묵직하게 담아내는 펭귄북스만의 한 방. 그건 시대가 필요로 하는 책, 읽을 가치가 있는 책을 계속해서 만들어내는 기획력이 아닐까. 앨런 레인은 처음부터 기존의 페이퍼백 같은 '단행본'이 아닌, 최고 작가들의 작품을 '시리즈'로 만드는 것을 목표로 했다. 그에게는 문학을 넘어 다양한 분야에 갈증을 가진 독자들이 보였으니까. 다음은 펭귄북스의 시대적 감수성과 기획력을 엿볼 수 있는 시리즈들이다.

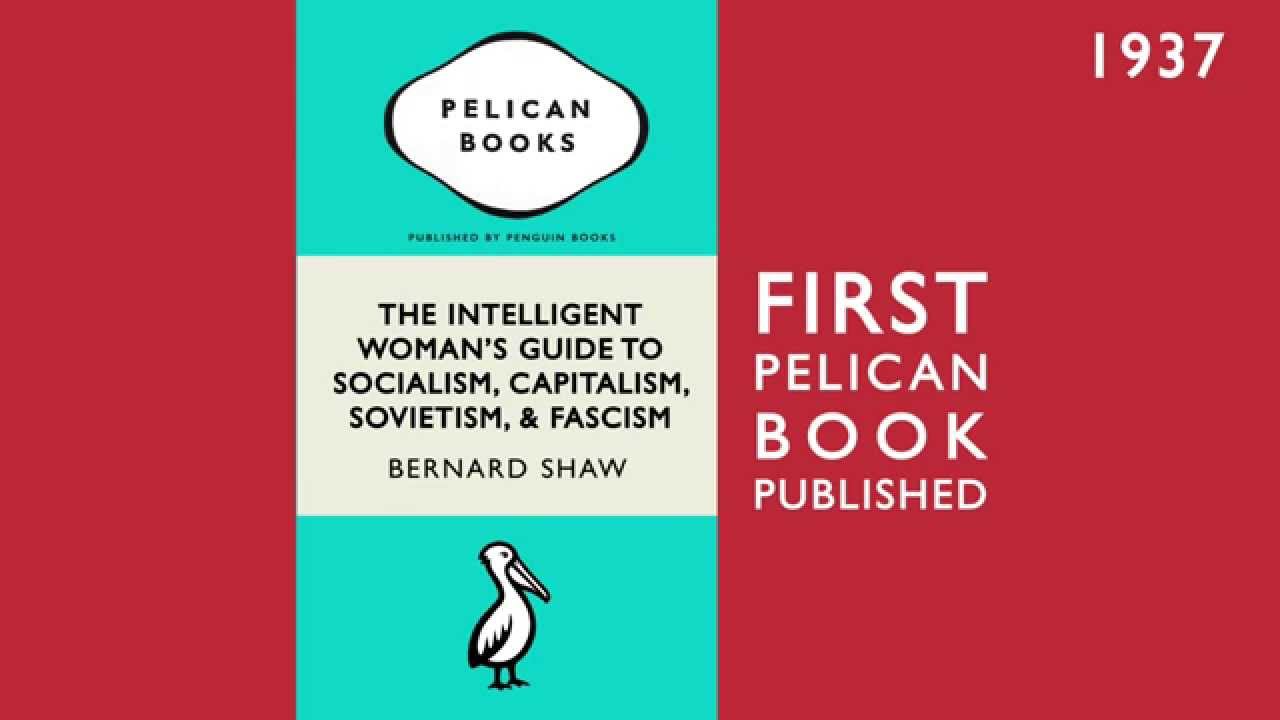

1937년 <펠리컨북스> - 인문학, 사회과학의 프리즘을 통해 사회 문제를 다루었다. 오리지널 작품을 페이퍼백으로 출간하는 과감한 시도였으며, 픽션에서 논픽션으로 펭귄북스의 포트폴리오를 확장했다.

1937년 <펭귄스페셜> - 하나의 주제를 깊이 있게 다룬 시리즈. 2차 세계대전이 발발하기 직전, <히틀러가 원하는 것> <시계를 거꾸로 돌리는 독일> 등 당시 가장 뜨거운 정치적 이슈를 다루었다.

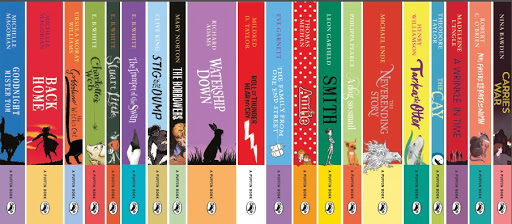

1941년 <퍼핀북스> - 잔인한 전쟁 속에서 살아가던 아이들을 위해 시작된 아동 도서 시리즈. 퍼핀(바다오리)이라는 이름에서 펭귄, 펠리컨과 한 가족임이 자연스럽게 드러난다.

Chapter 3. 디자인 유산

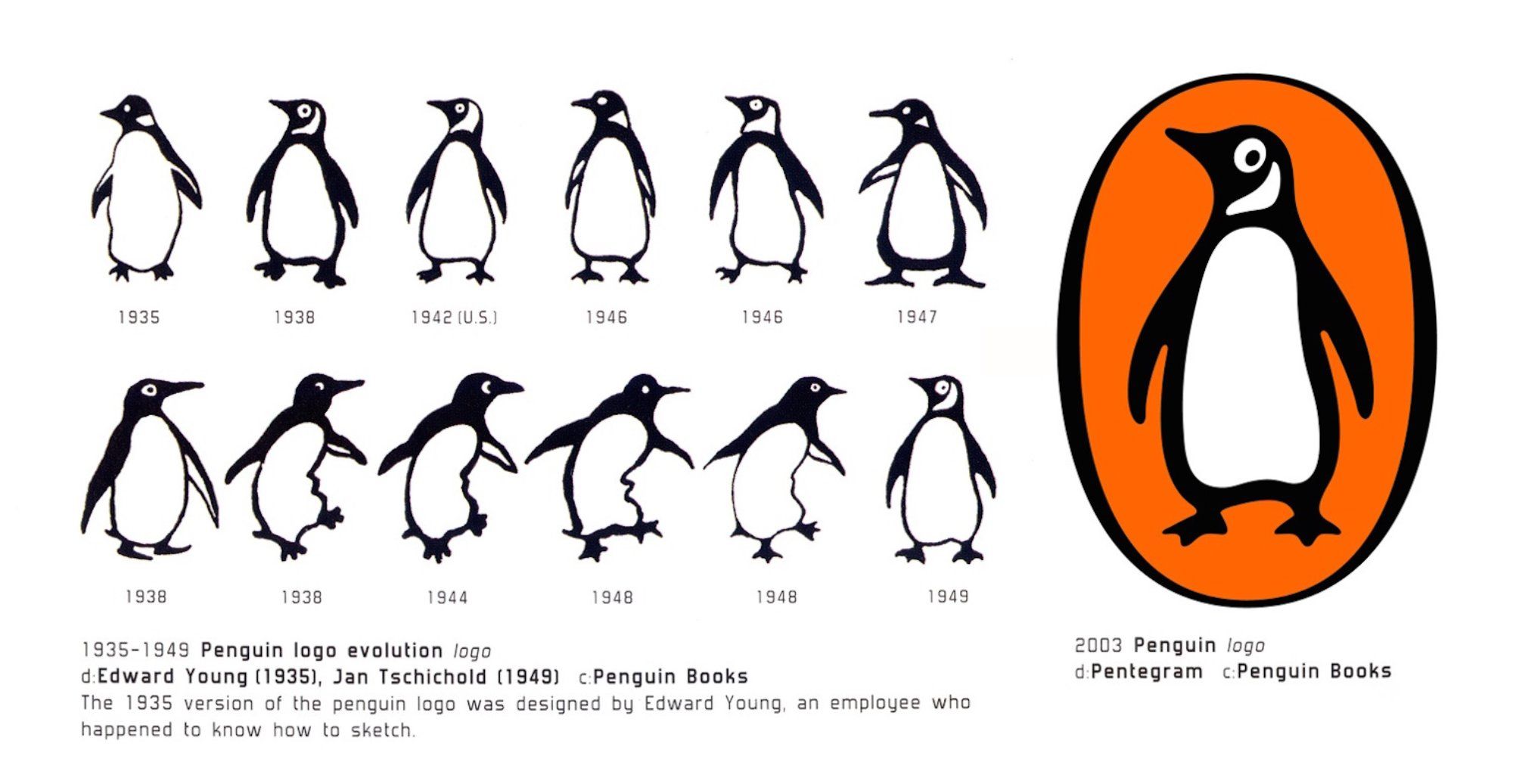

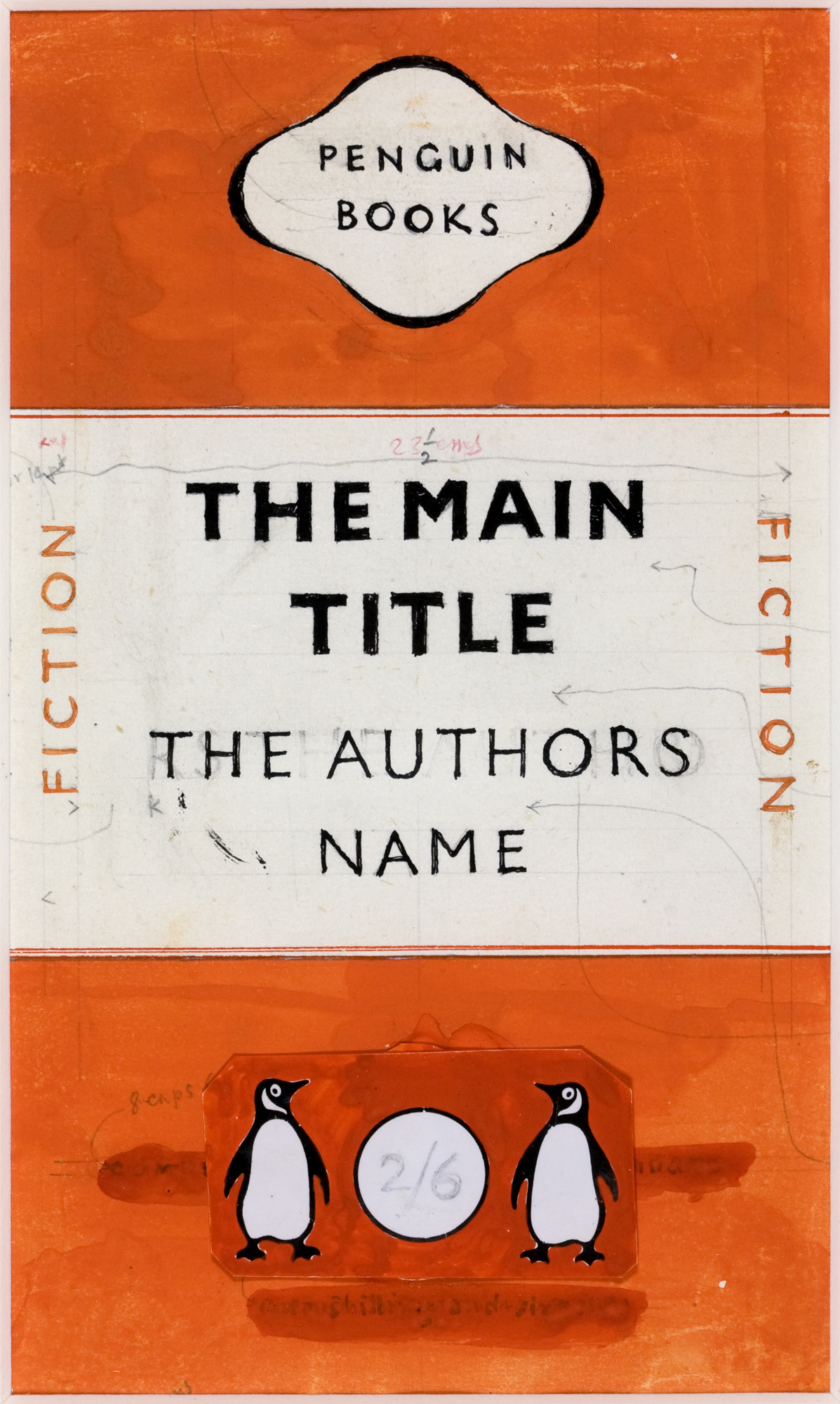

펭귄북스 책을 읽어보지 않은 사람이라도, 펭귄 로고와 3단으로 수평 분할된 표지는 알아볼 것이다. 너무나 단순하지만 한 번 보면 잊기 힘든 디자인이니까. 많은 사람들이 디자인을 펭귄북스의 성공 요인에 포함시킨다. 화려한 일러스트로 장식된 그 시절 하드커버 책들과 완전히 차별화된 표지. 눈길을 사로잡는 컬러, 간결한 폰트, 제목과 저자의 이름, 그리고 펭귄북스라는 브랜드만 강조한 용감한 표지. 이 디자인은 기존 페이퍼백들의 질 낮고 통일성 없던 디자인과도 명확히 구별되었다.

디자인이 강한 브랜드는 컬렉터들을 양산한다. 펭귄북스도 마찬가지. 펭귄북스의 책과 굿즈를 수집하는 사람들은 초기의 단순하지만 힘 있는 디자인을 선호한다. 앨런 레인이 디자인 수장으로 영입했던 전설적인 타이포그래퍼 얀 치홀트는 "우리에게 필요한 것은 부자를 위한 으리으리한 책이 아니다. 정말 잘 만든 평범한 책이다"라는 원칙하에 브랜드의 스타일을 정립했다. 이후 다양한 디자이너들이 다양한 변형을 시도했지만, 역시 펭귄 하면 떠오르는 디자인은 바로 저 오렌지 컬러의 3단 분할 표지다.

가벼워진다는 것은 선택이고 희생이다. 중요한 것만 남기고 부차적인 것들은 버려야 한다. 그것이 가벼움의 어려움이며 아름다움이다. “책의 본질은 소장이 아니라 읽는 것”이라는 앨런 레인의 철학은 상식적인 이야기 같지만, 그 상식을 현실로 구현한 사람은 없었다. 책의 본질에 충실한 가벼운 책. 한 손에 들어오는, 어디서나 읽을 수 있는, 누구나 살 수 있는, 그런 책. 그의 선택은 백 번 옳았다.

그리고 지금은, 스마트폰으로 책을 읽고 목소리로 책을 듣는 시대. 종이책은 오랜 위기설에 시달리고 있다. 펭귄북스도 시대의 요구에 부응해 e북과 오디오북 서비스를 제공한다. 무게로만 따지자면 나도 당연히 더 가벼운 저쪽으로 옮겨가야 하지만, 아직은 페이퍼백의 감촉과 온도를 포기하지 못하고 있다. 앨런 레인이 살아있었다면 이런 변화를 반가워했을까?

글. ACD팀 김유진 플래너

'REPORT > TREND' 카테고리의 다른 글

| 올어바웃 이솝 (0) | 2020.06.12 |

|---|---|

| 내 마음을 두고 온 도시, San Francisco (0) | 2020.05.15 |

| 어쩌다 포시즌스? 언제나 포시즌스! (0) | 2019.12.30 |

| 기적을 이야기 하다. LA MER (0) | 2019.12.11 |

| Oh, Mon Petit Repetto (0) | 2019.11.12 |